AI保險公司Lemonade的社會回饋計畫 如何讓詐保跟詐騙慈善機構劃上等號?

2017年夏天一名20多歲的洛杉磯男子描述了他的相機和其他電子設備被盜的,並將影片交給了他的保險公司「檸檬汁」(Lemonade),在兩天內就獲得了677美金的索賠額。 三個月後,這人穿著牛仔褲和T恤用了不同的姓名電郵和電話號碼,要求賠償被盜的5,000美元相機。 但這次「檸檬汁」AI運算卻標記為可疑。第三次此人嘗試,再次被AI挫敗。

台灣加入超過500家B型企業承諾2030年達到淨零排放 領先巴黎氣候協定20年 為全球最大的共同企業氣候行動

【2019年12月12日,台北訊】隨著聯合國第25次締約方大會(COP 25)於西班牙馬德里舉辦,全球有超過500家B型企業公開承諾到2030年實現淨零排放(Net Zero),加速減少溫室氣體排放,將溫度增幅控制在1.5度C內的行動,要比巴黎氣候協定(Paris Agreement)設定2050年目標更提前20年。

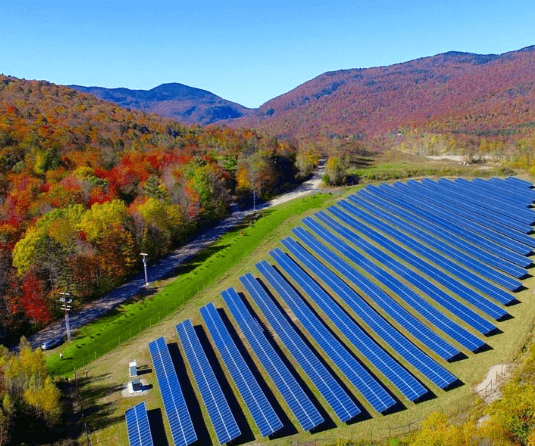

天然的尚好 – 再生能源賦予員工價值、造福社區,更實踐創新企業永續轉型

自2010年以來太陽能設備價格下降了75%,加上美國聯邦政府的激勵措施包括30%的稅收抵免和加速的折舊,太陽能產業已在市場上呈現爆炸式增長。據REN21研究機構公布全球的太陽光電發電占55% (達100GW,成長率25%),而台灣的再生能源政策也鼓勵一般民眾在自家的屋頂裝設太陽能板,並將所生產的電以再生能源電能躉購費率賣回台電獲電費補助。在此發展下,從事於再生能源產業除投身於對環境保護外,他們如何實踐三重基線(人、環境、獲利),全面走在永續營運的路上。

老屋新生、利他房仲讓安居樂業變簡單了 (下)

當談到如何解決全球性問題時,大多數人都不會認為一家房地產公司能有什麼貢獻,但這家所推出的案子卻從一開始就把房地產當作是經濟發展與復興城市的好工具,幫助許多中小企業增長並社區發展。

首個轉型B型企業的媒體 衛報承諾2030零碳排

衛報集團10月16日宣布,邁向B型企業轉型之路,意味它將成為第一個得到B型企業國際認證的新聞機構。台灣活水社企創投創辦人陳一強指出,媒體的存在原就是為了共創社會價值,產生正向影響力,所有媒體都應該是B型企業:對環境好、對社會好、對員工好。

手機與公平的距離 荷蘭B型企業 Fairphone 透明的永續商業模式翻轉產業

airphone自2013年於荷蘭阿姆斯特丹成立以來,打著公平手機的旗號,以推動延長產品使用壽命、使用公平交易原料、提供優良的工作環境,與可重複使用與回收的電子廢物等訴求備受各界矚目。該公司的前身是在2010年,有一群為了不公義的衝突礦產(conflict minerals)被應用於電子產業發聲的青年,試圖讓全世界了解經常應用於電子產品的金屬,像是金、鉭、鎢、錫等超過30種金屬,很多來自於非洲武裝游擊隊,透過殘暴的方式牟取暴利。他們希望可以透過成立這家社會企業,以更公平與永續的方式生產電子產品、改變電子產業供應鏈,並期許有更多不同的電子公司加入他們的行列。時至今日,他們已經在歐洲賣出超過十萬支Fairphone手機,2018上半年也賣出一萬四千隻手機。同時,以回收銷售總量22%的手機為目標的Fairphone,在營運第一年已達成5%;致力於回收非洲舊手機的他們,也已累積約十噸重的成果。

半數員工是更生人 留任率達96% 更創造年平均營收118億新台幣的這家企業怎麼辦到的?

客戶是全球知名汽車大廠如Audi, BMW, Benz的美國B型企業晉升工程(Cascade Engineering) ,看起來雖像一般傳統的零件製造供應商,但他們營運可一點也不傳統;創辦人凱勒(Fred Keller)在康乃爾大學主修材料工程,1973年創立從六個人開始的公司,到現今交棒後已在美國和歐洲共有超過1,900名員工、創造近三年年平均營業額近3.76億美金(約118億新台幣)的中小企業。更令人吃驚的,有一半以上的員工都是更生人,晉升工程說他們只是「回歸的公民」(Returning Citizens),更有「福利到生涯」(Welfare to Career)計畫讓原本只能領社會福利的單親家庭到有完整的職業生涯並養大三個小孩,究竟他們怎麼做到的?

告訴我們,如何能進入你的公司? 雇主品牌從招聘開始

員工招募還是那幾招嗎?毫無想法地,把抄來的職位描述再複製上招募網站嗎?不見效果嗎?但為什麼有些公司只招幾個名額,就有上千封履歷送上門呢?或許從招募的策略開始,公司就要更勝一籌地來經營了!Future State 是一家專業的企管顧問,他們對於未來的員工有獨特想法,或許可以參考他們是怎麼想的,並找到最適切的策略切入並開始執行。

連續五年營收成長率達 10% 的嘉威會計師事務所及賣咖啡捐水井的成真咖啡 一起實踐「對世界最好」 共八家台灣B型企業獲大獎 拿亞洲第一

【2019年 9月5日 台北訊】 甫在紐約時報刊登全版廣告並呼籲美國「商業圓桌會議」(Business Roundtable) 的33間家喻戶曉的B型企業們,包含天然材質的運動鞋Allbirds, 戶外運動精品 Patagonia、全球第四大美妝集團 Natura&Co.、堅持原料萃取自植物的清潔品牌Seventh Generation 淨七代、冰淇淋 Ben & Jerry's 等公司的執行長,善意邀請有簽署聲明的200位圓桌會議CEO進一步了解B型企業這些年來怎麼做到實踐宣言並公開接受大眾檢視,與時俱進,每三年重新審理資格。

負責任的導遊 – 無畏旅遊 (Intrepid Travel) 幫助旅客花好錢 直接讓當地的環境及社區受惠

常說人生就像一場旅程,過程中有高有低,沿路的風土人情及學習歷練才是重點。自1988年創立以來,澳洲的B型企業「無畏旅遊」(Intrepid Travel) 不僅引導遊客騎自行車穿越印度的拉賈斯坦邦(Rajasthan),沿著印加古道(Inca Trail)徒步旅行,跋涉澳洲內陸(Outback);自身更經歷改變,找回創立初衷,並持續走在永續獲利的路上。