創意設計經濟大咖Kickstarter的員工信任危機! 超前部署 賦權員工領導力

面臨全球疫情,霎時許多公司被迫實施在家工作,視訊軟體或硬體架構或分配人力佔據討論版。運用工具應急固然重要,但更關鍵的是得到員工信任,因為就算老闆不在同一地點工作,也不用擔心工作沒效率。引領全球創意設計經濟大爆發的群眾募資平台Kickstarter居然碰到員工信任危機!員工企圖組織工會,管理層從反對到開放投票,過程中更被許多創意設計界撻伐,這一路他們學到什麼?

企業CEO想領獎金?先做到減碳

37%的S&P 500企業高管薪酬與CSR績效掛鉤,找不到再生塑膠原料做包裝瓶會失去20%紅利,愈來愈多企業讓薪酬制度與永續發展目標結合,成為引領責任治理的新風潮。

不到200個員工的淨七代,如何啟動100個美國城市的淨宣言?

想拿獎金,得讓100個美國城市,承諾在2050年以前,100%使用再生、乾淨的能源。只有200個員工的小公司,怎麼達成這個目標?

得獎的是…2020 全球創新與影響力企業大揭密

美國著名商業雜誌《Fast Company》甫選出的「2020 全球創新企業」(The World’s Most Innovative Companies of 2020 ),在全球44個行業中透過創新和影響力進行評估並選出了434個具有創新的業務的企業及組織,名列其中的有全球B型企業的推動者 - B型實驗室(B Lab)及美妝新創Beautycounter, 再生能源綠山電力、時尚舊衣翻新暨物流平台Trove等創新企業都榮獲殊榮,激勵更多的企業及組織持續走在發揮影響力的路上。

台灣加入超過500家B型企業承諾2030年達到淨零排放 領先巴黎氣候協定20年 為全球最大的共同企業氣候行動

【2019年12月12日,台北訊】隨著聯合國第25次締約方大會(COP 25)於西班牙馬德里舉辦,全球有超過500家B型企業公開承諾到2030年實現淨零排放(Net Zero),加速減少溫室氣體排放,將溫度增幅控制在1.5度C內的行動,要比巴黎氣候協定(Paris Agreement)設定2050年目標更提前20年。

再生能源企業對環境負責就夠了? 不,要永續發展還得加上社會與財務面向

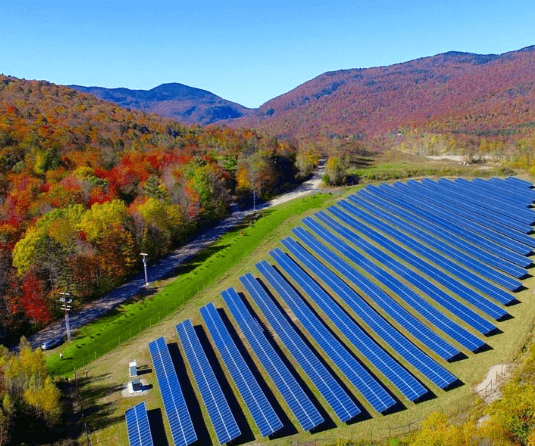

年營收超過7.1億美元(約216億元新台幣)的B型企業「綠山電力」(Green Mountain Power),是一家淨利達8,000萬美元(約24.4億新台幣)的民營發配電公司,服務逾26萬戶,供應美國佛蒙特州約75%(包含再生能源)的穩定電力

天然的尚好 – 再生能源賦予員工價值、造福社區,更實踐創新企業永續轉型

自2010年以來太陽能設備價格下降了75%,加上美國聯邦政府的激勵措施包括30%的稅收抵免和加速的折舊,太陽能產業已在市場上呈現爆炸式增長。據REN21研究機構公布全球的太陽光電發電占55% (達100GW,成長率25%),而台灣的再生能源政策也鼓勵一般民眾在自家的屋頂裝設太陽能板,並將所生產的電以再生能源電能躉購費率賣回台電獲電費補助。在此發展下,從事於再生能源產業除投身於對環境保護外,他們如何實踐三重基線(人、環境、獲利),全面走在永續營運的路上。

「有家」的可負擔住宅讓安居變簡單了

「以房接房、以地接地,以致不留餘地」是 2500 年前紀載在舊約聖經中以賽亞先知責備當時富人貪心的程度,也不遑多讓地今日反映在全球的貧富差距問題上,最直接動搖的是安居的基本人權被以追求經濟發展繁榮都市之名忽略了。當一棟棟的高樓興起時,卻也付出了相當高的社會成本。

老屋新生、利他房仲讓安居樂業變簡單了 (下)

當談到如何解決全球性問題時,大多數人都不會認為一家房地產公司能有什麼貢獻,但這家所推出的案子卻從一開始就把房地產當作是經濟發展與復興城市的好工具,幫助許多中小企業增長並社區發展。

首個轉型B型企業的媒體 衛報承諾2030零碳排

衛報集團10月16日宣布,邁向B型企業轉型之路,意味它將成為第一個得到B型企業國際認證的新聞機構。台灣活水社企創投創辦人陳一強指出,媒體的存在原就是為了共創社會價值,產生正向影響力,所有媒體都應該是B型企業:對環境好、對社會好、對員工好。